‘맑스’는 왜 ‘막쓰’가 아닌가? 한국어 발음 규칙은 혀를 괴롭히는가?

‘맑스’는 왜 ‘막쓰’가 아닌가? 한국어 발음 규칙은 혀를 괴롭히는가?

한국어에는 오묘한 발음 규칙이 존재합니다. 표기에선 분명히 보이는 자음이 실제로는 발음되지 않거나, 전혀 다른 소리로 바뀌어 발음되곤 하죠. 대표적인 예가 ‘읽다’입니다. 우리는 이를 ‘익따’라고 발음합니다. 또 ‘맑다’는 ‘막따’, ‘읊다’는 ‘읍따’라고 발음되죠. 왜냐하면 표준발음법 제11항에 따르면 겹받침 ‘ㄺ, ㄻ, ㄿ’은 어말 또는 자음 앞에서 각각 [ㄱ, ㅁ, ㅂ]으로 발음되기 때문입니다.

그런데 여기에 아주 흥미로운 단어가 하나 등장합니다. 바로 ‘맑스’입니다. 많은 사람들이 이 단어를 처음 보고 어떻게 읽어야 할지 헷갈립니다. 원래대로라면 ‘맑다’처럼 ‘막스’라고 읽어야 할까요? 아니면 표기 그대로 ‘말크스’처럼 읽어야 할까요? 실제로 ‘맑스’는 철학자 카를 마르크스의 이름을 음역한 것으로, 국어의 발음 규칙이 아니라 외래어 표기법의 음역 원칙에 따라 적은 단어입니다. 그래서 ‘ㄺ’을 실제로 둘 다 발음하는, 아주 예외적인 경우죠. 표기만 보면 혀가 꼬일 것 같고, 실제 발음도 다소 어색한 구조입니다.

그렇다면 왜 한국어는 겹받침을 저렇게 발음할까요? 또 ‘맑스’처럼 규칙을 따르지 않는 예외는 왜 존재할까요? 나아가 ‘읽다’, ‘맑다’, ‘맑스’ 같은 단어들을 한국어식이 아닌 영어의 ‘r’ 발음처럼 굴리는 구조로 바꾼다면, 발음이 더 효율적일 수 있을까요? 실제로 ‘맑스’를 영어식으로 읽으면 혀가 ‘말→르→크→쓰’ 식으로 자연스럽게 굴러갑니다. 이는 한국어의 발음 체계와 외래어 수용 방식이 ‘혀의 물리적 움직임’이라는 음성학적 현실을 반영하지 못하고 있음을 의미할 수도 있습니다.

이번 연구 주제는 “겹받침 발음 규칙의 합리성과 발화 효율성: ‘맑스’는 왜 혀를 꼬이게 만드는가?”입니다. 큐니버시티 연구원 여러분, 한국어의 겹받침 발음 규칙을 음성학적으로 분석하고, 외래어 표기와의 충돌 지점을 규명하며, 발음의 효율성이라는 관점에서 새롭게 해석해보는 연구를 해보세요. 특히 실제 음성 실험이나 모국어 화자의 실태 조사, 혀 움직임의 영상화 분석 등을 통해 한국어의 음운 체계에 대한 창의적 제안을 논문으로 발전시켜 보시기 바랍니다.

마법처럼 계산을 바꾼 남자 — 로그를 만든 존 네이피어는 왜 ‘마법사’라 불렸을까?

마법처럼 계산을 바꾼 남자 — 로그를 만든 존 네이피어는 왜 ‘마법사’라 불렸을까?

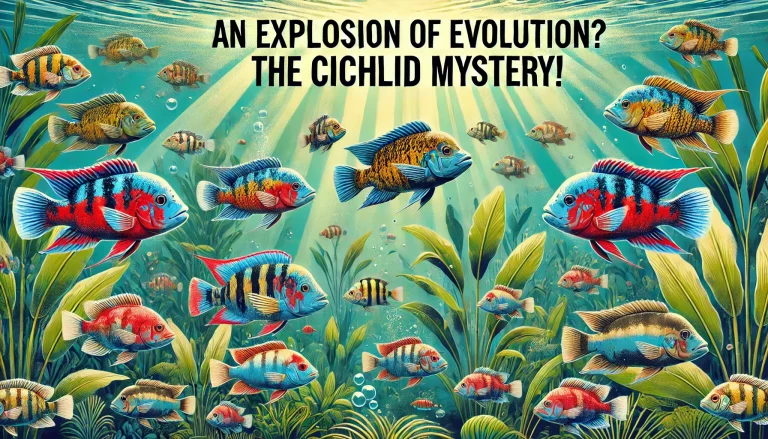

입으로 알을 품는 물고기? 진화 속도를 비웃은 시클리드 어류의 종 폭발 미스터리

입으로 알을 품는 물고기? 진화 속도를 비웃은 시클리드 어류의 종 폭발 미스터리

춤추는 CEO, 정직을 경영한 박진영은 어떻게 100년 기업을 꿈꾸게 했을까?

춤추는 CEO, 정직을 경영한 박진영은 어떻게 100년 기업을 꿈꾸게 했을까?